На сьогоднішній день, при наявності великої кількості відеоматеріалів, інтересу або великого бажання зекономити, можна самостійно зібрати розподільчий щиток. В даній статті буде мова не про щити на всю стіну з контролерами, системами розумного будинку та іншими наворотами, а класичний щит, який буде виконувати свої базові функції – розподілення електроенергії та власне захист проводки від струмів перевантаження, короткого замикання та деяка додаткових функцій. Розглянемо на прикладі щитка для двокімнатної квартири.

Почнемо, мабуть з самого модульного боксу. Бокси можуть будуть або металеві, або пластикові. Якщо буде встановлено на відкритому місці, то мабуть краще взяти пластиковий. Вони зазвичай більш естетичні. Якщо він буде встановлений в закритому місці, то можна вибрати металевий або той що по-простіше. По типу монтажу – накладні або вбудовані. Якщо це ремонт з нуля або капітальний ремонт квартири, краще зробити нішу в стіні та встановити вбудований бокс. Якщо це оновлення вже існуючого щитка, або перенесення його зі сходової клітки в квартиру, то краще зупинитись на накладному боксі, менше пилу буде. Тепер стосовно «класу» боксу. Умовно кажучи це може бути економ варіант, де з комплектації сам бокс, DIN-рейки. Герметичні вводи, вони ж сальники, відсутні. Якщо є якась нульова шина то добре. Якість таких боксів в кращому випадку достатня, зовнішній вигляд відповідно до ціни. І бокси середнього та дорого сегменту. Тут вже DIN-рейка регулюється по глибині або ще краще монтується на каркасі, який можна дістати, покласти на стіл і спокійно монтувати обладнання на ньому. В комплекті вже йдуть сальники, заглушки для закриття місця в щитку під резерв, нульова шина та шина заземлення з можливістю встановлення як зверху, так і знизу. Коротко кажучи, з такими боксами приємніше працювати. І остання характеристика це кількість модулів. Вона може бути 12, 18, 24, 36, 48 і так до 96. Щоб визначитись з кількістю модулів, нам потрібна кількість та тип модульного обладнання, яке ми будемо встановлювати. Після підрахунку кількості полюсів всього модульного обладнання ми вибираємо бокс з найближчою більшою кількістю модулів. Не намагайтесь підібрати рівну кількість модульного обладнання з можливістю боксу вмістити. Передбачте в боксі 3-4 вільних модульних місця.

Отож першим в щитку у нас стоїть ввідний пристрій. Це може бути або автоматичний вимикач або вимикач навантаження. Якщо у нас система TN-S, TN-C-S – фаза+нейтраль+заземлення (в квартиру заходить 3 проводи), то можна ставити двополюсний, на фазу та нейтраль, якщо TN-C (два провідники - фаза і нейтраль), то тільки однополюсний на фазний провідник. Наступним у нас йде реле напруги, яке буде захищати наше житло від перепадів напруги. Номінальний струм реле напруги повинен бути не менше номінального струму ввідного вимикача, а краще більше. Далі у нас йде захист від струмів короткого замикання, струмів перевантаження і від враження електричним струмом. Цей захист можна реалізувати або за допомогою диференційного автоматичного вимикача (далі диф автомат) або пари ПЗВ (далі дифреле) і автоматичного вимикача. Обидва варіанти мають свої переваги та недоліки. У дифавтоматів – компактність, простота монтажу, при великій кількості, рішення буде дорожчим. Крім того, у більшості дифавтоматів відсутня індикація причини спрацювання. Тільки у рідкісних випадках у вимикача є індикатор спрацювання по струм витоку і можна визначити, чи було перевантаження, чи пробій ізоляції. У випадку з диференційним реле та автоматичним вимикачем, при великій кількості відгалужень, це рішення буде дешевше і надає можливість виявити причину спрацювання. Якщо щиток буде збиратись на диференційних реле і автоматичних вимикачах, то спочатку, після реле напруги ставляться диференційні реле, а потім автоматичні вимикачі, які до них будуть під’єднані. Номінал диференційного реле потрібно брати не менше, ніж номінальний струм ввідного вимикача. Другий параметр дифреле, це струм спрацювання «по витоку». Для кімнат загального використання ставиться реле зі струмом спрацювання 30мА, а от для санвузла бажано, я б навіть сказав потрібно, ставити зі струмом 10мА. Оскільки в цих місцях підвищена волога, то опір людини, особливо яка стоїть мокрими ногами на плитці, дуже маленький, що сприяє більш негативним наслідкам враження струму в разі пробою ізоляції, наприклад, фен, сушарка для рушників. Але, якщо мова йде про стару проводку, потрібно бути обережним з диференційними реле зі струмом спрацювання 10мА. Річ у тому, що стара проводка пропускає через свою ізоляцію мікроструми. Якщо в сумі ці струми будуть на рівні 10мА, то диференційний захист, з такою уставкою, буде спрацьовувати. Відповідно матимемо хибні спрацювання. Тому зупинимось на трьох диференційних реле – одне на санвузол зі струмом спрацювання 10мА, і два на кухню та інші кімнати з уставкою 30мА.

Відповідно до цих реле приєднуються автоматичні вимикачі. Автоматичні вимикачі на санвузол ставляться після дифреле на 10мА, автоматичні вимикачі на кухню та інші кімнати після своїх реле. Оскільки у нас все навантаження однофазне, то вимикачі будуть однополюсні. Автоматичний вимикач має три основні характеристики, на які нам потрібно звернути увагу – номінальний струм, часо-струмова характеристика та відключаюча здатність. Номінальний струм завжди вибирається по перерізу проводу, який буде захищати вимикач. Далі наведена таблиця для мідного провідника.

|

Переріз провідника, мм2 |

Номінальний допустимий струм провідника, А |

Номінальний струм автоматичного вимикача |

|

1,5 |

18 |

16 |

|

2,5 |

25 |

25 |

|

4,0 |

32 |

32 |

Переріз провідника вибирається з максимального навантаження, яке він буде живити. Умовно кажучи, номінальний струм автоматичного вимикача повинен бути меншим за номінальний струм провідника, але більшим за можливий струм навантаження. Зазвичай на лінію освітлення ставлять вимикачі на 10А, на розеткові групи 16А.

Наступний показник вимикача, це часо-струмова характеристика. Є три основні характеристики – В, С, D. Характеристика В – використовується, якщо в мережі обладнання з малими пусковими струмами (нагрівачі, лампи розжарювання), D – навантаження з великими пусковими струмами (двигуни, компресори), С – змішане навантаження. На сьогоднішній день важно знайти обладнання в квартирі з великими пусковими струмами, на кшталт бабусиного холодильника «Донбас» та пилосмоку «Ракета», які за рахунок своїх пускових струмів можуть вимкнути не тільки вимикач з характеристикою В, а й С. Сучасний пилосос має плавний пуск, а холодильники взагалі інверторні та мега економні. Тому на всяк випадок на розеткову групу ми поставимо вимикачі з характеристикою С, а на лінії освітлення В – так як великі пускові струми там виключені. І останній параметр автоматичного вимикача – вимикаюча здатність – струм короткого замикання, який вимикач здатен гарантовано вимкнути. Є Вимикачі на 4500А, 6000А, 10000А і навіть 15000А. Але об’єктивно, більше 4500А у вас не буде. Тому 4500А достатньо, 6000А з головою та запасом.

Тепер, як це все з’єднати? В щиток у нас буде заходити фазний, нульовий провідник та провідник заземлення. Найпростіше це провідник заземлення – приєднали його до заземлюючої шини і все. Фазний провідник з нульовим мають зайти у ввідний, звісно двополюсний, апарат. З нього далі на реле напруги і з реле напруги, розділитись на два диференційні вимикачі. Якщо у нас вряд йдуть однотипні апарати зі спільним входом, їх можна з’єднати за допомогою з’єднувальної шини. Це швидко, надійно, естетично але дорого. Якщо цих апаратів багато, це має сенс. Якщо їх небагато або у нас обмежений бюджет, з’єднання робимо перемичками – «ставимо паркан» з проводу. Якщо будемо це робити з одножильного провідника – питань немає. У випадку з багатожильним, потрібно буде взяти наконечники, бажано під два проводи і обтиснути їх.

|

|

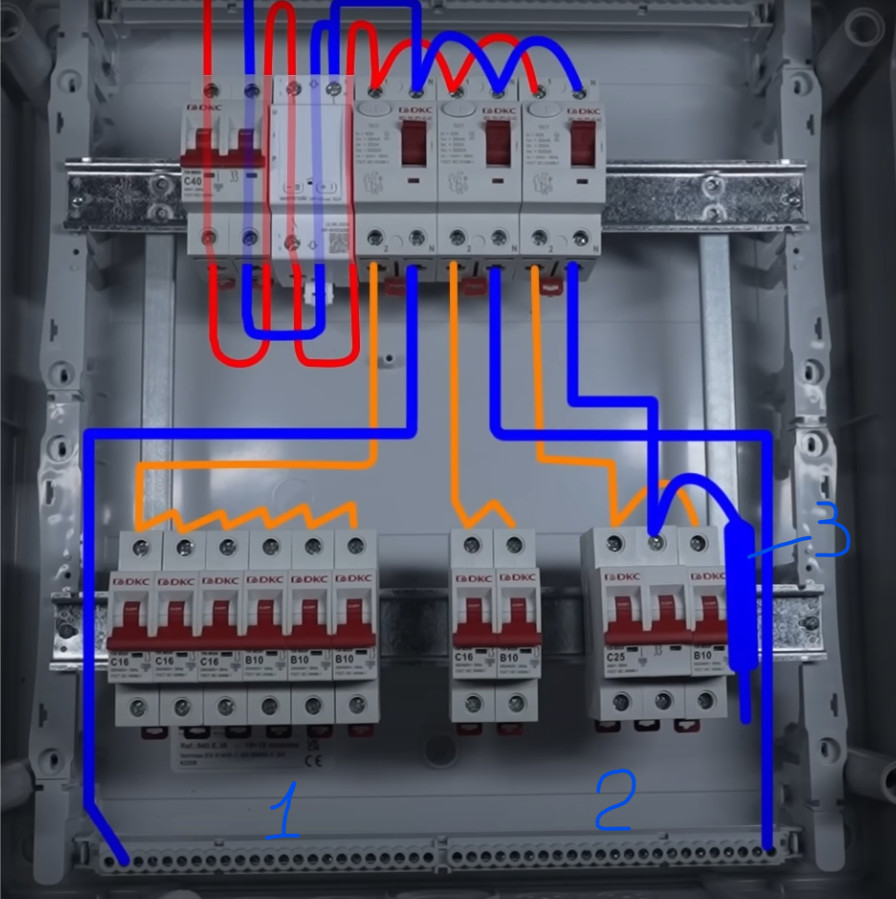

Після диференційного реле фазний провідник йде на свою групу автоматичних вимикачів, а нульовий провідник на свою нульову шину.

Як приклад, зверху наведено щит з трьома диф реле. Відповідно дві нульові шини внизу 1 та 2 і шина 3 буде встановлена на DIN-рейці. І в нас залишилось приєднати провідники кабелів проводки. Фазні провідники ми підключаємо до вихідних клем відповідних вимикачів, нульові до відповідних нульових клем, а провідники заземлення на спільну шину заземлення. У випадку використання диф автоматів, нам не потрібні нульові шини, так як у нас нульовий провідник заходить у диф автомат і на виході автомату з’єднується з «нулем» кабелю. Це значно простіше і у випадку з малою кількістю кабелів проводки економічно доцільно.

Враховуючи поточну ситуацію енергопостачання або можливі ситуації, які можуть бути, потрібно встановлювати або принаймні залишити місце для до встановлення пристрою автоматичного або ручного вводу резерву. Автоматичний ввід резерву – це пристрій який буде автоматично заживлювати ваш щиток (весь або вибірко необхідне навантаження) при відключення електроенергії. Модульні АВР на DIN-рейку, зазвичай йдуть двох позиційні і займають по ширині 3-4 модулі. Вони встановлюються між ввідним апаратом та реле напруги. Ручні перемикачі завширшки 2 модулі і для переключення на резервне живлення потрібно їх переключати самому. В любому випадку вони мають бути двополюсними – розривати і фазу і нуль, та мати номінальний струм не менший за номінальний струм ввідного апарату.